伊賀・甲賀・雑賀

はじめに.伊賀の忍者と松江

伊賀や甲賀といえば、忍者の拠点です。松江と伊賀の忍者は、関係があります。

実際に江戸時代、松江にも伊賀の忍者が堀尾忠氏によって連れて来られ

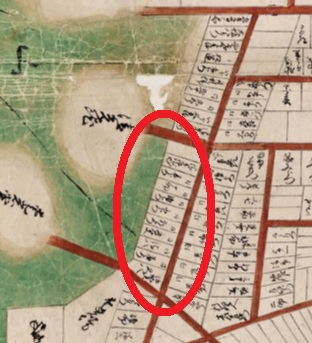

今の松江一中のあたりの山のふもとの道路沿いに、住んでいたことが城下町絵図からわかります。

ちょうど松江城の西側にあたりますので、西の守りのために

そこに住まわせたのではないか、ということです。

絵地図によると、彼らの姓は皆「伊賀」となっています。

1.忍者と言えば鉄砲

忍者といえば、手裏剣や黒装束を思い浮かべますが

当時の忍者は火を使うことに長けていて、火縄銃をよく使っていたようです。

忍者と言えば火縄銃、というのが実態だったようです。

火縄銃の使用に長けているということで、各地の大名たちに召し抱えられていたそうです。

堀尾忠氏も伊賀者を召し抱えていたため、関ヶ原の戦いの戦功を賞されて、

出雲国富田24万石に加増移封された時、松江の地に一緒に連れて来たといいます。

2.紀州の雑賀衆も鉄砲を使う忍者集団だった

その時に伊賀衆と一緒に連れて来られた鉄砲隊が、紀州(今の和歌山)の「雑賀衆」でした。

雑賀衆も鉄砲に長けていました。鉄砲に長けていたということは忍者だったのか?と推測されますが

予想にたがわず、雑賀者も実際は忍者だったようです。

雑賀衆について説明すると長くなるので、詳細は

「刀剣ワールド」をご覧ください。

簡単に説明すると、雑賀衆は傭兵を生業とする忍者集団で、

鉄砲を運用するための火薬の製造・使用に関する知識「火術」に長けていたそうです。

当時の雑賀衆は、最先端の軍事力を有していたと言います。

雑賀孫一が忍者の頭領で、代々継承されて行ったそうです。

雑賀衆は5地域に別れており、地域ごとに独自に雇用先を選択していたといいます。

けれども、1585年豊臣秀吉の紀州征伐で敗北してしまい、雑賀衆は滅ぼされてしまいます。

3.雑賀衆の一部が堀尾忠氏と共に松江にやって来た

残った忍者達は、全国に散り散りとなったといいます。

その散り散りになった雑賀衆の一部が堀尾忠氏に召し抱えられ、松江にやって来たということです。

彼らが移り住んだのが松江市の橋南の、「雑賀町」になるわけです。

火薬の製造のために水はけを良くしようと、雑賀町は当時の最先端技術を使って水路を巡らし

縦横に碁盤の目のように、水路が張り巡らされました。

当時の水路が、今もほぼそのまま残っています。(護岸や蓋掛けがされています)

むすび.今の松江市雑賀町は忍者の町だった

今の雑賀町は、当初「鉄砲町」と言われていたそうです。

ところが紀州の雑賀衆が住む町と言うことで、雑賀町と呼ばれるようになったそうです。

雑賀衆は忍者集団だったということなので、雑賀町は忍者の町だったということになります。

火薬を使う忍者集団の町だったので湿気防御用に、当時の最新設備を用いた水路を縦横に張り巡らして

水はけを良くし、火薬の製造に適するように設計されています。

その水路も、十字に交差はさせずにずらして交差させる「かぎ十字水路」になっています。

そして家並の裏を流れる水路こそ、緊急時に伝令が走る秘密通路だったのです。

道を使わなくても、水路沿いに情報が速やかに伝達される仕組みになっていました。

まさに忍者集団の住む町として、造られていたことがわかります。

現在、橋北にあった伊賀衆の住んだ地域にはその痕跡がほとんど残っていませんが

雑賀衆の住んだ雑賀町にはその痕跡が、「水路」と「町並み」という形で残っています。

雑賀町は、忍者の町として設計されて造成されているのです。

【今日の聖書】

ヌンの子ヨシュアは二人の斥候をシティムからひそかに送り出し、

「行って、エリコとその周辺を探れ」と命じた。

二人は行って、ラハブという遊女の家に入り、そこに泊まった。

ヨシュア記 2章1節