貨幣社会だったイエスの時代

1.貨幣経済の下、各種の貨幣が流通していた

福音書には、お金の話がよく出てきます。

当時の世界が、貨幣経済であったことがわかります。

貨幣が、当時の社会の隅々にまで流通していたようです。

1.1 ローマの貨幣が流通していた

デナリオン銀貨は、ローマ皇帝の肖像が付いているローマの貨幣でした。

ローマ帝国の支配下にあったユダヤ地方では、

ローマの貨幣が、流通していたことがわかります。

「デナリオン銀貨を見せなさい。そこには、だれの肖像と銘があるか。」

彼らが「皇帝のものです」と言うと、

ルカによる福音書 20章24節

「見せなさい」と言われて、すぐに出せた所を見ると

ある特定の人々だけでなく、一般の人に広く行き渡っていたと言えます。

そして、いつも持ち歩ける位の額だったこともわかります。

今で言う10万円とか100万円というような、

普通は持ち歩かないであろう「高額な貨幣」ではなかったようです。

今で言う5千円札とか、1万円札程度だったのでしょう。

1.2 ユダヤの貨幣が流通していた

神殿では、レプトン銅貨がささげられていますので、

これはユダヤの貨幣であったことがわかります。

そして安価だったこともわかります。

そして、ある貧しいやもめがレプトン銅貨二枚を入れるのを見て、言われた。

「確かに言っておくが、この貧しいやもめは、だれよりもたくさん入れた。

あの金持ちたちは皆、有り余る中から献金したが、

この人は、乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。」

ルカによる福音書 21章2~4節

金持ちは、レプトン銅貨以外のお金をささげていたようですので

ユダヤの貨幣も、レプトンだけでなくその他にもあったことが伺えます。

1.3 両替商がいた

ローマの貨幣とユダヤの貨幣と、混在していたので両替が必要でした。

それから、イエスは神殿の境内に入り、

そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、

両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。

マタイによる福音書 21章12節

両替人のことが、ここに記されています。

エルサレムの神殿では、神殿に納める献金用に異邦人の通貨を

ユダヤ通貨に両替する必要があったため、両替商がいました。

イエスは両替商自体を否定されたのではなく、

神殿の中で商売をしていたことに対して、それを禁じられたのです。

両替商を否定しておられないことは、ルカによる福音書19章からわかります。

両替商は、ユダヤの貨幣以外の貨幣をユダヤの貨幣に両替していましたが

ローマの貨幣とユダヤの貨幣以外にも、ギリシアの貨幣もあったようです。

ルカによる福音書15章の、ドラクメ銀貨はギリシアの銀貨だということです。

マタイによる福音書17章のスタテル(訳では銀貨)も、

マタイによる福音書18章のタラントンも、

ルカによる福音書19章のムナも、3つともギリシアの単位だったそうです。

2.銀行もあった

2.1 利息が付く預金に対する言及

そして今で言うところの、いわゆる「銀行」もあったようです。

両替商は、単に貨幣を両替するだけでなく、

金を預かって、それに利息をつけて払い戻すこともしていたようです。

ではなぜ、わたしの金を銀行に預けなかったのか。

そうしておけば、帰って来たとき、

利息付きでそれを受け取れたのに。』

ルカによる福音書 19章23節

イエスが語った言葉ですが、金を銀行に預けて

しばらくして利息付きで、それを受け取れるという、

今の銀行預金制度が、当時出来上がっていたことがわかります。

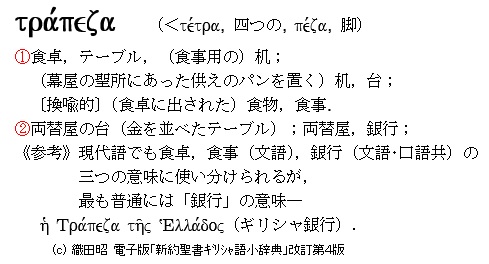

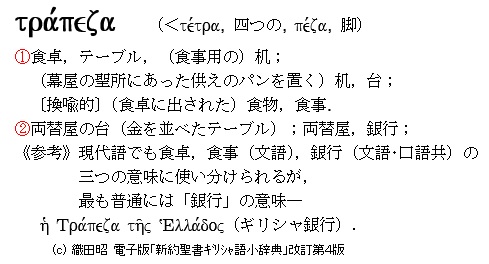

2.2 銀行という単語の解説(織田昭編 新約聖書ギリシャ語小辞典 改訂第4版)

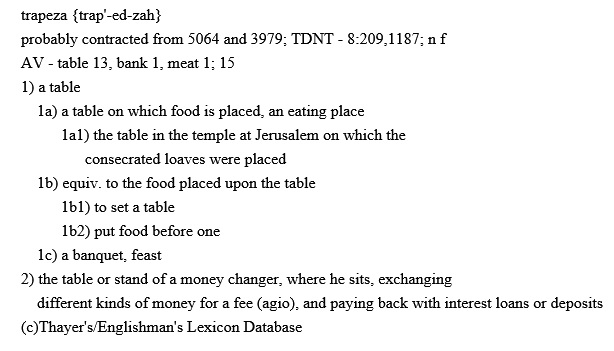

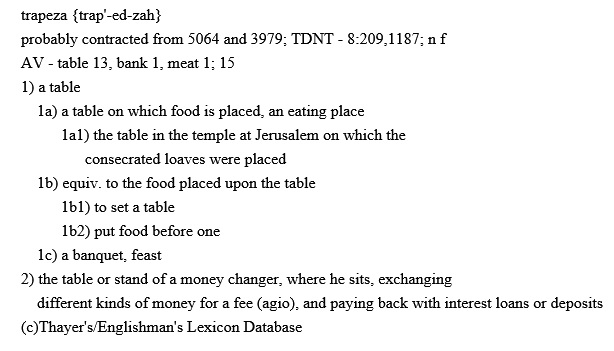

2.3 銀行という単語の解説(Thayer辞書)

2.3 銀行という単語の解説(Thayer辞書)

3.貨幣社会における制度とその弊害

3.1 税金制度における不正徴収

ローマ帝国の支配下に置かれていましたから、税金制度もありました。

徴税人は、聖書の中にも多くの個所で出てきます。

バプテスマのヨハネのところにも、徴税人はやって来ました。

徴税人も洗礼を受けるために来て、

「先生、わたしたちはどうすればよいのですか」と言った。

ヨハネは、「規定以上のものは取り立てるな」と言った。

ルカによる福音書 3章12~13節

「規定以上のものは取り立てるな」と言っていることを見ると

規定以上のものを取り立てることが、横行していたことが伺えます。

徴税人という立場を悪用した、金儲けをしていたようです。

3.2 強い者が脅し取っていた

バプテスマのヨハネのところに、兵士たちもやって来ました。

「このわたしたちはどうすればよいのですか」と尋ねていますが、

それに対してヨハネは「金をゆすり取ったり、だまし取ったりするな」と語っています。

兵士も、「このわたしたちはどうすればよいのですか」と尋ねた。

ヨハネは、「だれからも金をゆすり取ったり、だまし取ったりするな。

自分の給料で満足せよ」と言った。

ルカによる福音書 3章14節

兵士たちによる金をゆすり取ったり、だまし取ったりすることも横行していたようです。

3.3 貧富の差もあった

その結果、金持ちと貧しい人が別れ、貧富の差が生じていたようです。

①金持ち

夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。

この人もイエスの弟子であった。

マタイによる福音書 27章57節

アリマタヤ出身のヨセフは、金持ちでした。

イエスは賽銭箱の向かいに座って、

群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。

大勢の金持ちがたくさん入れていた。

マルコによる福音書 12章41節

大勢の金持ちとありますから、金持ちも少なからずいたようです。

②貧しかった人々

ところが、一人の貧しいやもめが来て、

レプトン銅貨二枚、すなわち一クァドランスを入れた。

マルコによる福音書 12章42節

レプトン銅貨二枚をささげた婦人は、貧しかったと記されています。

ザアカイが救われたとき、

「財産の半分を貧しい人々に施します」と言っていることから、

貧しい人々も、大勢いたことが伺えます。

少なければ、財産の半分も施す必要はないからです。

徴税人のトップですから、大金持ちだったことでしょう。

その全財産の半分ですから、ちょっとやそっとの額ではなかったことでしょう。

それを施すというのですから、相当の人数に施そうとしていたことと考えられます。

当時そこには、貧しかった人々が大勢いたことが伺えます。

しかし、ザアカイは立ち上がって、主に言った。

「主よ、わたしは財産の半分を貧しい人々に施します。

また、だれかから何かだまし取っていたら、それを四倍にして返します。」

ルカによる福音書 19章8節

むすび.社会制度の改革よりも重要なのは罪の赦し

イエスは貨幣制度の社会の中に生まれ、そこで福音を解き、

病の癒しや悪霊の追い出し、死人のよみがえりなどの、

様々な奇蹟を行っていかれました。

当時のローマ帝国の支配に対して

「その支配を認めずに反旗を翻す」ということは、なさいませんでした。

逆にその支配を認め、ローマに税金を納めることも肯定しています。

貨幣経済を覆すこともなさらず、逆にたとえの中で銀行の例を出すなど

貨幣経済を否定しても、おられないのです。

様々な弊害が出ていたにもかかわらず、肯定しておられます。

制度自体が問題なのではなく、その根底にある人間の罪こそが

諸悪の根源だったからです。表面的な制度をいくら変えた所で

根本的な人間の罪が解決されなければ、真の解決はないからです。

イエス・キリストは、その根本的な問題である人間の罪を赦すために

十字架にかかられて血潮を流し、死んで下さいました。

そして3日目によみがえられたのです。

それによって、罪の問題を完全に解決して下さったのです。

社会制度はそのままであっても、その根本にあった罪の問題を

解決して下さって、社会の根本的な問題を解決して下さったのです。

ローマ帝国はそのままであっても、

貨幣経済制度はそのままであっても、

そのような表面的なことは、無関係だったのです。

今も同じです。社会を変えることよりも重要なことは

自分自身が、神よりの罪の赦しを受け取ることなのです。

そこから、社会の変革も始まっていくのです。

神の愛によって、家庭も地域も社会も国家も世界も変わっていくのです。

最優先は、罪の赦しを受け取ることなのです。

罪の赦しなしに、すべての問題の本当の解決はないのです。

【今日の聖書】

ではなぜ、わたしの金を銀行に預けなかったのか。

そうしておけば、帰って来たとき、

利息付きでそれを受け取れたのに。』

ルカによる福音書 19章23節