9人以上の大家族

1.イエスの家族は9人以上だった

現代の家庭は、5人以下の世帯が大多数を占めていますが、

イエスの家族は、少なくとも9人以上だったことが

マルコによる福音書をみると、わかります。

この人は、大工ではないか。

マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。

姉妹たちは、ここで我々と一緒に住んでいるではないか。」

このように、人々はイエスにつまずいた。

マルコによる福音書 6章3節

ここでわかるのは、イエスに4人の弟がいたことです。

ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンという名前で出てきます。

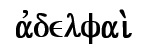

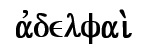

さらに、「姉妹たち」と言う言葉が出てきます。

| 「姉妹」の複数形 姉妹たち |

この単語が複数形ですので、少なくとも2人の妹がいたことがわかります。

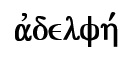

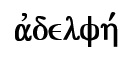

もし妹ひとりだったら、「姉妹」の単数形で記されるはずです。

| 姉妹の原型 単数形 |

従って、4人の弟と2人以上の妹たち、すなわち6人以上の弟妹と、

両親ヨセフとマリアとイエス本人の家族構成、ということになります。

家族の総数は、6+2+1=9人以上ということになります。

2.ベツレヘムでの学者たちの献げ物が用いられたかもしれない

結構大きな家でなければ、9人も一緒に住めないと思いますので

イエスの実家は、かなり広かったのではないでしょうか?

その費用は、いったいどこから出ていたのでしょうか?

ベツレヘムでイエスがお生まれになった時、献げものとして

「山鳩一つがいか、家鳩の雛二羽」を献げていることから、

イエスの両親のヨセフとマリアは、貧しかったことがわかります。

さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、

両親はその子を主に献げるため、エルサレムに連れて行った。

それは主の律法に、

「初めて生まれる男子は皆、主のために聖別される」

と書いてあるからである。

また、主の律法に言われているとおりに、

山鳩一つがいか、家鳩の雛二羽をいけにえとして献げるためであった。

ルカによる福音書 2章22〜24節

長男が生まれた時の献げ物は、本来は鳩2羽ではなく

「一歳の雄羊一匹」を焼き尽くす献げ物とし

「家鳩または山鳩1羽」を贖罪の献げ物とする規定でした。

男児もしくは女児を出産した産婦の清めの期間が完了したならば、

産婦は一歳の雄羊一匹を焼き尽くす献げ物とし、

家鳩または山鳩一羽を贖罪の献げ物として

臨在の幕屋の入り口に携えて行き、祭司に渡す。

祭司がそれを主の御前にささげて、

産婦のために贖いの儀式を行うと、

彼女は出血の汚れから清められる。

これが男児もしくは女児を出産した産婦についての指示である。

レビ記 12章6〜7節

貧しくて「一歳の雄羊一匹」が買えない場合のみ、

「山鳩一つがいか、家鳩の雛二羽」を携えていって

一羽を焼き尽くす献げ物とし、もう一羽を贖罪の献げ物としたのです。

なお産婦が貧しくて小羊に手が届かない場合は、

二羽の山鳩または二羽の家鳩を携えて行き、

一羽を焼き尽くす献げ物とし、

もう一羽を贖罪の献げ物とする。

祭司が産婦のために贖いの儀式を行うと、彼女は清められる。

レビ記 12章6〜8節

ということは、ベツレヘム滞在中のヨセフとマリアは

「一歳の雄羊一匹」が買えない状況だったということになります。

彼らはこの時、元々貧しかった可能性が高いのです。

けれどもその後、東方の学者たちから

黄金・没薬・乳香という高価な贈り物を頂いていますので、

一時的に、富むことになります。

この時受け取った献げ物は、イエスと両親がエジプトに避難して、

そこで長期間滞在してナザレに帰ってくる費用を、充分賄ったことと思います。

そしてそれは、さらになお、あまりあるものだったのではないでしょうか?

とすれば、それを原資にして広い家を建てることができたのかもしれません。

そこまでは聖書に記されていませんので、これは推測に過ぎませんが

もし「山鳩しかささげられない貧しい夫婦が、

そんなに大勢の子を持てるわけがない、養えるはずがない」と言われるならば、

こういう可能性も否定できないと思います。

もちろん、狭い家にひしめき合って9人で住んでいた可能性もあります。

あるいは、元々大きな家を持っていたのかもしれません。

安く増築して、広げていた可能性もあります。

とにかく聖書に記されている通りの、9人以上の大家族だったのです。

3.身近に生活を共にしていた家族がはじめは信仰をもてなかった

マルコによる福音書6章3節を見ると、地元の人々は、

イエスを救い主と信じることができずに、つまづいてしまったことが

わかります。

この人は、大工ではないか。

マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。

姉妹たちは、ここで我々と一緒に住んでいるではないか。」

このように、人々はイエスにつまずいた。

マルコによる福音書 6章3節

一番身近にいた兄弟たちも同様で、信じることができなかったと記されています。

イエスの兄弟たちが言った。

「ここを去ってユダヤに行き、

あなたのしている業を弟子たちにも見せてやりなさい。

公に知られようとしながら、

ひそかに行動するような人はいない。

こういうことをしているからには、

自分を世にはっきり示しなさい。」

兄弟たちも、イエスを信じていなかったのである。

ヨハネによる福音書 7章3〜5節

兄弟たちの内、誰か一人ぐらい反対にイエスを信じる言葉をかけて

「イエスこそ救い主だから、信じよう」と言う人がいてもよかったのでは

と思いますが、そうではなかったようです。

むすび.見ないで信じる

ということは、イエスと物理的に近くいれば信仰を持ちやすい

ということではない、ということがわかります。

どうも、逆のようです。

小さい時から、イエスと生活を共にしていた兄弟なのに、

はじめは信じることができなかったのです。

イエスを信じるということは、目に見える領域のことではなく

目に見えない領域に関わることなのです。

ですから、今イエス・キリストは目に見えませんが、

目に見えていればもっと信じられるかと言えば、そうとも言えないのです。

「昔のように、イエスが目に見えていたらもっと信じやすいのになあ」

と思われるかもしれませんが、実はそうでもないのです。

現代の私達に求められているのは、見ないで信じることなのです。

【今日の聖書】

イエスはトマスに言われた。

「わたしを見たから信じたのか。

見ないのに信じる人は、幸いである。」

ヨハネによる福音書 20章29節